Por Emiliano Bruner y Fernando Valladares (*)

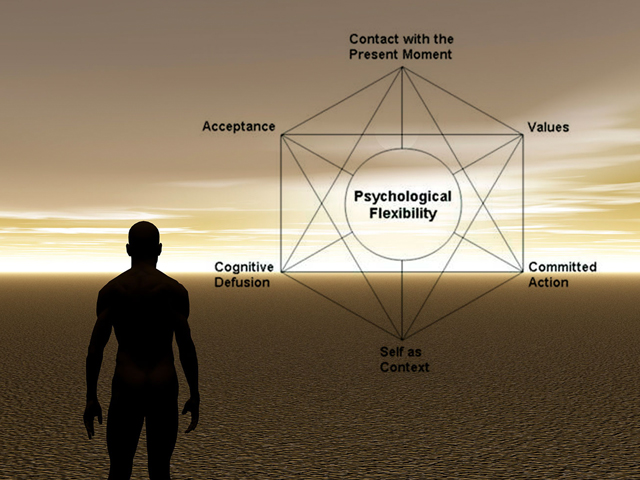

La terapia de aceptación y compromiso (conocida con el acrónimo ACT, del inglés acceptance and commitment therapy, y muy bien argumentada por el psicólogo norteamericano Steven C. Hayes) propone un camino de crecimiento personal basado en seis habilidades.

Las primeras cinco son las siguientes:

- la capacidad de separar los pensamientos de la realidad,

- el desapego de aquellos personajes y de aquellas historias que nos hemos contado acerca de nosotros mismos,

- la aceptación (en lugar de la evitación) de las dificultades,

- la capacidad de vivir el momento presente sin ahogarse en el pasado y el futuro,

- y la apreciación de nuestros propios valores.

La llaman “terapia” porque se aplica formalmente en casos de estrés, o incluso en muchas situaciones clínicas, pero en realidad representa una perspectiva de vida asociada al equilibrio personal, al bienestar psíquico y a la coherencia mental. Por ello no hay razón para no querer aplicar los mismos principios en nuestra vida cotidiana, por más que no necesitemos ninguna terapia.

Las habilidades que se fomentan a través de la ACT son, en realidad, parte de un único paquete cognitivo, que se puede etiquetar con el nombre de flexibilidad psicológica. La separación en habilidades distintas es útil y pragmática, pero en realidad son habilidades que forman un único sistema mental, y, de hecho, queda claro que cada una se sustenta en las demás. La sexta y última habilidad es la que cierra el círculo. Colofón de las anteriores, es a la vez su principal sustento: el compromiso de actuar. Precisamente donde más fallamos.

Acción y reacción

Filósofos y biólogos llevan siglos hablando del libre albedrío, y hay que decir que, a pesar de todo este esfuerzo, el debate todavía no ha llegado a conclusiones estables.

Nuestra percepción del libre albedrío se compone de un deseo de actuar (volición) y un sentido de responsabilidad por nuestros actos (albedrío). No sabemos si, o hasta qué punto, somos realmente libres en nuestras decisiones. Pero hay que reconocer que tenemos un buen margen de maniobra a la hora de ejecutar operaciones que persiguen la realización de un plan, si por lo menos pensamos en el concepto de acción.

Al fin y al cabo, el sistema nervioso somático se basa en la posibilidad de efectuar movimientos conscientes, con lo cual la ejecución de una intención debería ser pan comido, al menos en comparación con el control de las emociones o de los sentimientos. Curiosamente, no es así, y sabemos lo que pasa muchas veces con nuestros buenos propósitos: después de un plan claro y firme no hay un compromiso con su ejecución, y la reacción (una sensación ante un problema o una dificultad) no llega a convertirse en una acción (una respuesta real, orientada a solucionar el problema).

Los psicólogos conocen cientos de razones que potencialmente pueden explicar esta desconexión entre la declaración de una intención y la ausencia de su ejecución, razones en general ocultas en los recovecos de la psique humana, de sus cicatrices y de sus zonas erróneas. Pero está claro que, sea cual sea la causa que haya tras la falta de ejecución de un compromiso, este paso representa el eslabón débil de la cadena: sin ejecución no hay cambio.

Nos enfrentamos todos los días a situaciones complejas, y la crisis ambiental, económica, sanitaria y social genera un escenario tan urgente como importante para explorar una estrategia psicológicamente potente basada en el equilibrio y la flexibilidad ante el dolor, la preocupación o el estrés. Una estrategia que pueda facilitar el tránsito a la acción.

Evolución, adaptación y cambio

El cambio es el principio fundador del proceso evolutivo. De hecho, siempre se ha dicho que la especie que más éxito tiene es la que es capaz de adaptarse al cambio y, por ende, de cambiar. Pero la evolución tiene, por su parte, algo que los individuos no tenemos: tiempos larguísimos, casi infinitos.

Nosotros, sin embargo, no podemos esperar miles o millones de años para adaptarnos a una dificultad, así que, si queremos un cambio, nos vemos obligados a actuar en tiempos breves. El problema es que somos animales de costumbres, y los cambios nos asustan.

Si necesitamos un cambio es porque suele haber un peligro, un apuro, algo que generalmente implica sufrimiento. Aun así, en muchas ocasiones los cambios nos paralizan, y preferimos seguir sufriendo antes que actuar y cambiar viejas rutinas por nuevos hábitos. De hecho, muchas veces queremos un cambio, pero no queremos cambiar.

Deseamos un cambio, pero sin que tengamos que cambiar nosotros. Queremos un cambio ya hecho, sin que esto comporte un cambio de nuestras prácticas, de nuestras perspectivas o de nuestras actitudes. Es aquí donde se rompe la cadena y los buenos propósitos se quedan sin compromiso, sin libre albedrío, y sin acción.

Reacciones sin acciones

Entre los tiempos rápidos y breves de los individuos y los tiempos largos y lentos de la evolución, están los tiempos intermedios de las culturas, de la historia, de las épocas. ¿Qué pasa cuando una sociedad, habiendo analizado un problema y habiéndose comprometido con una solución, con un cambio o con una acción, posterga y aplaza las decisiones para no tener que cambiar sus patrones y sus mecanismos? ¿Qué dirían las diferentes escuelas psicológicas de aquellas instituciones que, a pesar de una teutónica cantidad de recursos y energía (dinero, infraestructuras, administración, etc.) dedicados a un tema, posponen y demoran las acciones que pondrían en práctica sus valores y sus objetivos?

Encontramos estas notables incoherencias en muchos aspectos de nuestra vida comunitaria, desde la gestión sanitaria hasta los programas de educación o la política exterior. Y un caso muy representativo es, quizá, la gestión del cambio climático, un tema transversal que implica decisiones y cambios sociales y económicos a muchos niveles distintos, y todos importantes, desde la pequeña escala de un hogar hasta la gestión de toda una nación.

A pesar de los muchos éxitos que hemos logrado en estas últimas décadas, queda todavía patente una desconexión entre las reacciones de las instituciones y las acciones que se emprenden para virar hacia un camino distinto. Una desconexión que, dada la urgencia del cambio climático, podría ser letal.

Relación con el cambio (climático)

A pesar de la creciente conciencia de la degradación del medio ambiente y del aumento de la desigualdad, el mundo se está volviendo menos, y no más, sostenible. Existe una gran inercia, una desgana por introducir cambios en las prácticas que impactan el medio ambiente. Un ejemplo de esta desafortunada evolución es el fracaso en la disminución de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

La capacidad para satisfacer las necesidades, tanto de los pobres como de las generaciones futuras, se está reduciendo a medida que el cambio climático introduce efectos tremendos e inmanejables en los ecosistemas. Cuando debería ser justo al contrario.

Año tras año se sucede una COP (conferencia de las partes, cumbres climáticas de las Naciones Unidas que reúnen a todos los países para avanzar compromisos y acuerdos) tras otra, pero las emisiones de gases de efecto invernadero siguen subiendo, y con ello, la temperatura de la atmósfera, el nivel del mar, los incendios catastróficos, la intensidad y frecuencia de huracanes, etc.

La inacción climática contrasta con la emergencia climática declarada. ¿Por qué la acción no acompaña la importancia de hacer algo y el conocimiento de lo que toca hacer? La ciencia y la sociedad urgen cada vez más a la acción presente frente a las buenas intenciones futuras.

Una situación paradójica es la prontitud de respuestas y declaraciones de intenciones locales ante un problema global como el cambio climático, en el que se ve poca acción a la escala real del problema.

Es un tema psicológico, social y antropológico que requiere no solo un análisis científico, sino la aceptación por parte de la sociedad de una verdad realmente incómoda: arreglar el clima supone poner patas arriba todo el sistema socioeconómico en el que hemos trabajado y en el que hemos puesto nuestras esperanzas de desarrollo y bienestar durante el último siglo.

Las habilidades necesarias

Quizá podemos utilizar los principios de la ACT para sosegar un poco el estrés al que sometemos al planeta. En este caso, y tirando de las seis habilidades:

Primero, habría que eliminar del debate social sobre el medioambiente, el parloteo demagógico y estéril de la política.

Segundo, prescindir de la narrativa sensacionalista, coyuntural o populista, e identificarse con la situación real.

Tercero, no deberíamos evitar el problema climático, sino aceptar que está aquí con nosotros.

Cuarto, limitar las previsiones futuras para poder dedicarnos a la situación presente con consciencia e intencionalidad.

Quinto, es imprescindible y urgente elegir y velar por los valores que queremos defender.

Y, por supuesto, sexto y último, hay que actuar, desarrollando hábitos congruentes con esos valores.

Evitar los problemas no los resuelve. Así que, generalmente, cunde más reconocerlos, y aprender a lidiar con ellos. Como dice el mismo Steven Hayes, muchas veces ante una dificultad intentamos encontrar una salida, cuando lo que necesitamos es, sin embargo, encontrar una entrada. En este caso, esta entrada es la puerta de acceso a nuestro propio planeta.

(*) Emiliano Bruner es responsable del Grupo de Paleoneurobiología, Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH); y Fernando Valladares es Profesor de Investigación en el Departamento de Biogeografía y Cambio Global, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)